Церковнославянский язык, как указывает самое название, является языком специального назначения. Название «церковный» указывает на употребление его в церковном богослужении, а название «славянский» указывает на то, что им пользуются славянские народы

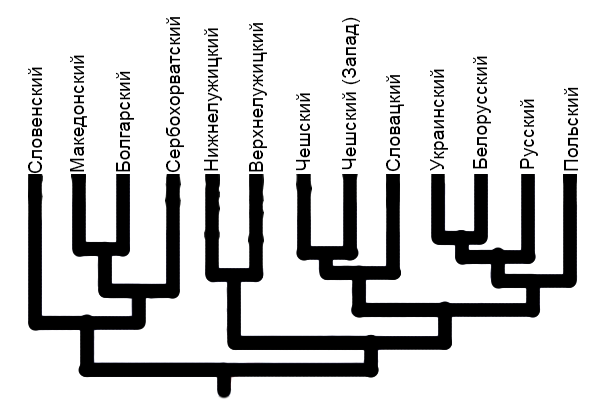

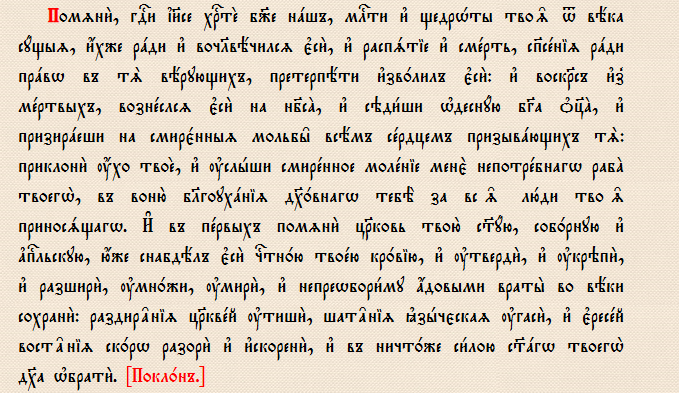

Богослужение Православной Церкви имеет особый язык, который называется церковнославянским.

Без преувеличения, он является сокровищем нашего Богослужения, также важен, как иконы или уникальное храмовое зодчество!

Мирский язык, тот которым мы общаемся в повседневной жизни, не подходит для молитвы, его образный ряд слишком тесно связан с повседневностью, привязан к земле В православных храмах служат на церковнославянском. Церковнославянский — язык межнационального общения славянских стран.

Главная его особенность состоит в том, что на церковнославянском языке только молятся, беседуют с Богом, доверяют Ему как своему Творцу и Промыслителю самые сокровенные движения ума и сердца. По сравнению с разговорным языком, в деле молитвы церковнославянский имеет то важное преимущество, что на нем не ведут праздных или грубых разговоров, поэтому он свободен от всевозможных мирских ассоциаций, чист и особым образом настраивает на молитву.

Мы активно общаемся на нем — с Богом, со святыми. По глубине проникновения в душу и степени затрагивания всего человеческого существа, он имеет большую силу. С его помощью может происходить настоящее преображение человека!

Красота и неповторимость церковнославянского языка связаны, прежде всего, с боговдохновенной поэзией святых авторов. Каждый тропарь, ирмос, стихира полны ярких, запоминающихся образов. Особенно много прекрасных эпитетов адресуется Божией Матери, заступнице христиан. «Что (Кем) Тя наречем, о Благодатная?/ Небо – яко возсияла еси Солнце Правды;/ рай – яко прозябла (израстила) еси Цвет нетления;/ Деву – яко пребыла еси нетленна;/ Чистую Матерь – яко имела еси на святых Твоих объятиях Сына, всех Бога…» (из молитв Третьего Часа).

Церковный язык имеет стройную грамматику, гораздо более разнообразен в написании слов (например, в нем три буквы для передачи звука «е», столько же для звука «и», и пять, связанных со звуком «о»). В нем три основных вида ударений, а священность слов подчеркивается при помощи «титлов» (от слова «титло», табличка, которую прикрепляли на возвышенном месте).

Начало церковнославянской грамоты относится ко второй половине IХ столетия. Вся система церковнославянской грамоты, состав ее букв и звуков и ее орфография были составлены свв. братьями Константином и Мефодием.

Они родились в Солуни, где их отец был помощником градоначальника. Есть предположение, что их отец был славянином. Вокруг Солуни проживало много славян, а потому многие жители Солуни знали славянский язык. Славянский язык знали также Константин и Мефодий. Главная доля труда в создании грамматической системы славянского языка падает на Константина. Он получил прекрасное образование при дворе, где ему предстояло высокое придворное положение, но он предпочел служение Богу в иноческом чине и удалился в монастырь на «Узком» (Мраморном) море. Вскоре, однако, его упросили вернуться назад, и он был назначен учителем философии 1 в придворной школе кесаря Варды. Еще в молодых годах Константин обратил на себя внимание как выдающийся философ и полемист, а потому во всех затруднительных случаях, относившихся к богословским вопросам, царь или его синклит обращались к нему.

Когда в 862 г. моравский князь Ростислав прислал послов к императору Михаилу с просьбой прислать ему проповедников христианской веры, могущих проповедовать на их родном языке, то выбор пал на Константина. Его брат Мефодий сначала был воеводой Струмской области в Македонии. Прослужив 10 лет в этом звании и познав суету мирской жизни, он удалился в монастырь на горе Олимп. В просветительной деятельности Константина среди славян Мефодий стал его незаменимым сотрудником. Тогда еще славянской грамоты не существовало, хотя и были попытки передать славянскую речь латинскими или греческими буквами или какими-нибудь «чертами и резами», как об этом пишет болгарский писатель X века черноризец Храбр: Прѣжде ᲂубо словѣне не имѣхѫ кънигъ, нѫ чрьтами и рѣзами чьтѣхѫ и гатаахѫ погани сѫще.

Св. братья начали с составления азбуки, перевели некоторые книги и потом с некоторыми другими помощниками отправились в Моравию. Проповедь на понятном народу языке шла успешно, но немецкое духовенство, видя, что славянское население ускользает из под их влияния, начало всячески препятствовать этому. Они оклеветали св. братьев пред римским папой Николаем I, в юрисдикции которого находилась Моравия. Св. братья вынуждены были ехать в Рим для оправдания. Путь их лежал через Паннонию, где они некоторое время проповедовали по просьбе князя Коцела. В Риме св. братья уже не застали в живых папу Николая I, а его преемник папа Адриан II, человек более мягкий, благожелательно принял их и разрешил проповедовать на славянском языке. В Риме Константин заболел и умер, приняв пред кончиной схиму с именем Кирилла. Его кончина последовала 14 февраля 869 г. Св. Мефодий был посвящен в епископский сан и возвратился к прежней проповеди сначала в Паннонии, а потом в Моравии, где с большими затруднениями, претерпев даже темничное заключение, проповедовал слово Божие на славянском языке до самой своей кончины, последовавшей в Велеграде 6 апреля 885 г. Память св. братьев совершается 11 мая. Папы несколько раз то разрешали проповедь на славянском языке, то снова запрещали. Такая изменчивая политика пап относительно проповеди христианской веры на славянском языке зависела от общей политики папского престола в отношении к западным и восточным Каролингам и к византийскому императору. После смерти Мефодия ученики его были изгнаны из Моравии, и центр просветительной деятельности перешел уже в пределы Болгарии и Сербии. Видными учениками свв. братьев были их последователи свв. Горазд, Климент и Наум, которые развили широкую деятельность в Болгарии.

Равноапостольные учители славян (с лева на право: Наум, Климент, Савва, Мефодий, Ангеляр, Кирилл, Горазд. Роспись монастыря св. Наума в Охриде. 1806 г.

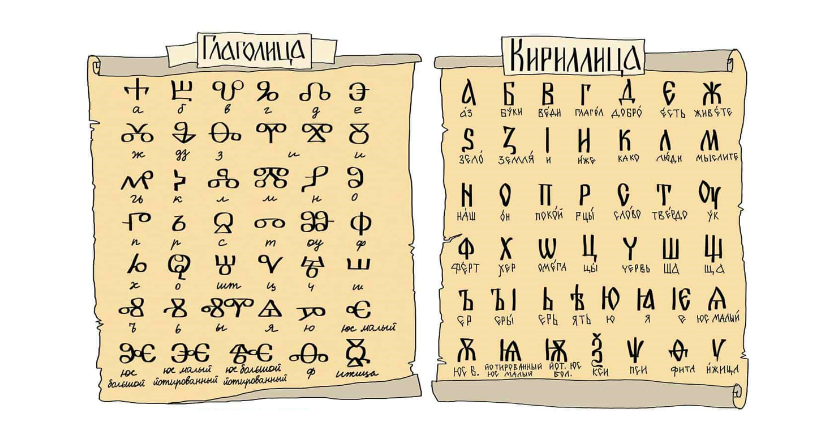

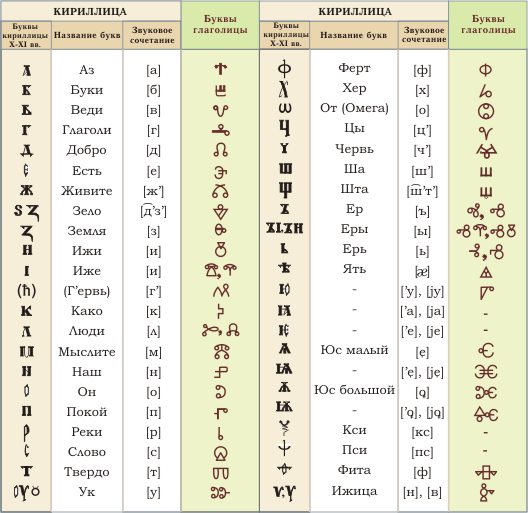

Азбука, употребляемая в современном церковнославянском языке, называется кириллицей, по имени ее составителя св. Кирилла (Константина).

Но в начале славянской письменности была еще другая азбука, которая называется глаголицей. Фонетическая система обеих азбук одинаково прекрасно разработана и почти совпадает. Глаголица отличается очень запутанным начертанием, и, по видимому, это обстоятельство послужило к тому, что она была вытеснена кириллицей, как более удобной и легкой для начертания. Глаголица осталась в употреблении только в церковном языке хорватов-католиков.

Среди ученых-лингвистов существуют разные мнения относительно того, какая азбука является более древней и какая из них именно была изобретена св. Константином (Кириллом). Большинство лингвистов склоняется к тому, что Константин изобрел глаголицу, а кириллица вошла в употребление несколько позже. Приписывающие кириллице более позднее происхождение считают, что она появилась в восточной Болгарии, во время правления царя Симеона (893–927), который во всем старался подражать Византии. Некоторые же делают предположение, что обе азбуки были созданы Константином.

В основе кириллицы лежит греческое унциальное письмо, с добавлением букв разного происхождения для звуков чисто славянских. Основным источником глаголицы, как полагают некоторые исследователи, были греческие минускулы. Однако многие глаголические буквы настолько отошли от первоначального источника, что ученые-лингвисты долго затруднялись определить их источник. Некоторые буквы, по-видимому, имеют древнееврейское, самаритянское или даже коптское происхождение.

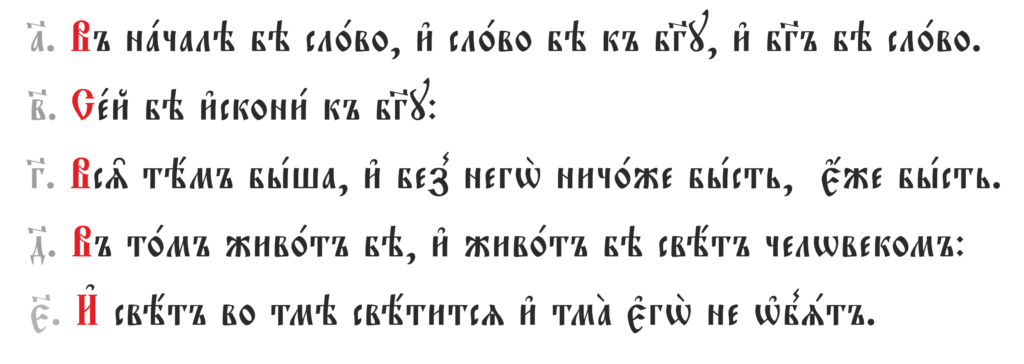

В основе древне-церковнославянского языка лежит древнеболгарский, на котором говорили славяне Македонской области. В то время языковое национальное различие между славянами было гораздо меньше, чем теперь, а потому древне-церковнославянский язык сразу же получил значение общеславянское. Однако древне-церковнославянский язык имел свои грамматические и фонетические особенности, которые разнились от языка славян неболгарского происхождения. Вследствие этого писцы, переписывая священный текст, поневоле вносили в него особенности своего языка. Таким образом появились рукописи разных изводов: болгарского, сербского, русского и т. д.

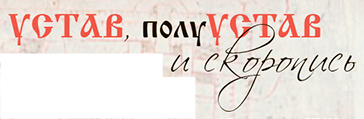

Устав

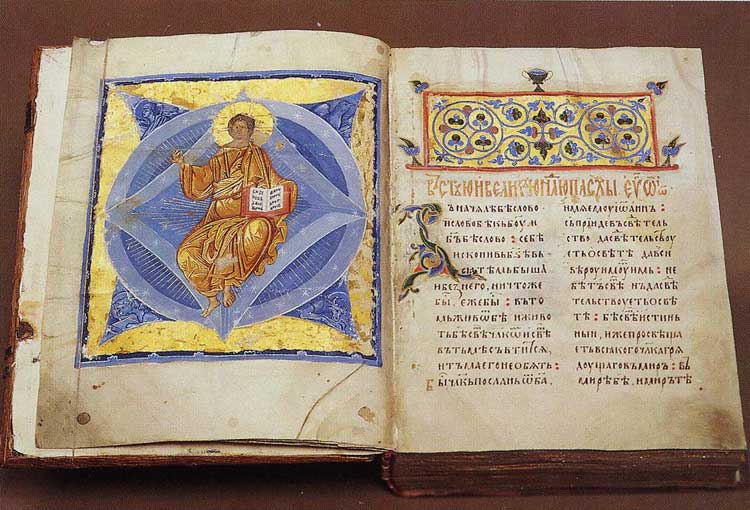

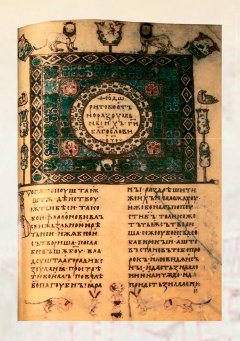

Первоначально текст кириллицы писался буквами, четко выписанными и прямо стоящими: такое письмо называлось уставом. Уставное письмо писалось тростью, как это видно из изображений евангелистов в Остромировом Евангелии, да и самый стиль букв указывает на это.

. Основные правила уставного письма:

Древне-церковнославянский язык был вместе и литературным языком, т. е. языком хроник, житий святых, разных сказаний и поучений, а поскольку таковой язык отражал на себе влияние разговорного языка, то это обстоятельство послужило тому, что древне-церковнославянский язык, – главным образом в своей фонетике и орфографии, – не застыл на одном месте, но постепенно изменялся. В разных странах это изменение происходило в соответствии с языком той или иной страны.

- Буквы выписываются строго вертикально, наклон не допустим;

- Графика максимально приближена к геометрической форме, то есть О, С – круг, Н, М- квадрат;

- Строгое соблюдение границ строки, за пределы могли выходить лишь “шта”, “ижица” и “рцы”;

- Слова не сокращаются, расстояние между буквами одинаковое, разделения между словами отсутствует.

Уставное письмо. Страница рукописи, написанной уставом на пергамене. XII век)

Написание устава требовало высокого мастерства писчего и отнимало много времени. А поскольку с годами объём информации увеличивался, то стали допускаться изменения. В итоге устав переродился в полуустав.

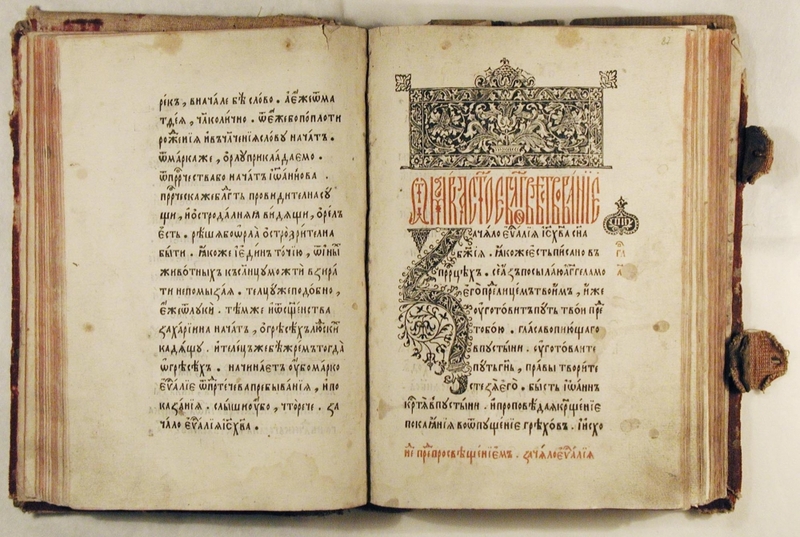

Полуустав

Основные поблажки:

- Можно писать с наклоном;

- Допускается разделение слов и предложений;

- В текстах появляются сокращения и выносные элементы.

Полуустав.

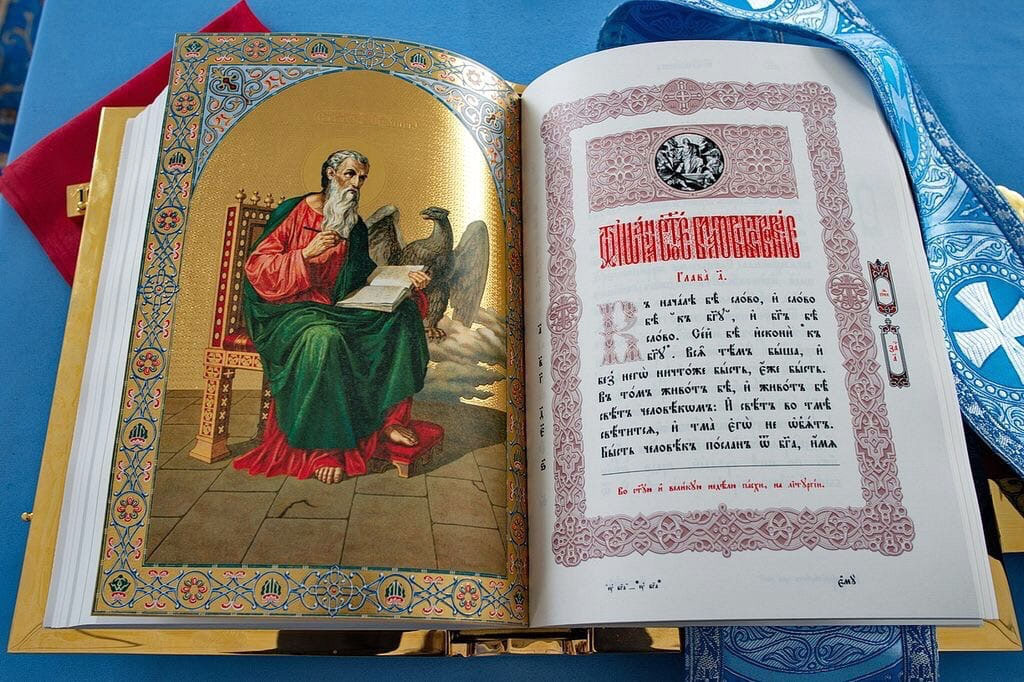

Позже полуустав стал основой для первых печатных шрифтов

В конце XIV в. появилось письмо с буквами несколько наклоненными и более свободно написанными: такое письмо называлось полууставом. Сначала оно употреблялось для нужд обиходного порядка, но после полууставом стали писать и церковные книги, только с большей аккуратностью. Вскоре полуустав совсем вытеснил уставное письмо.

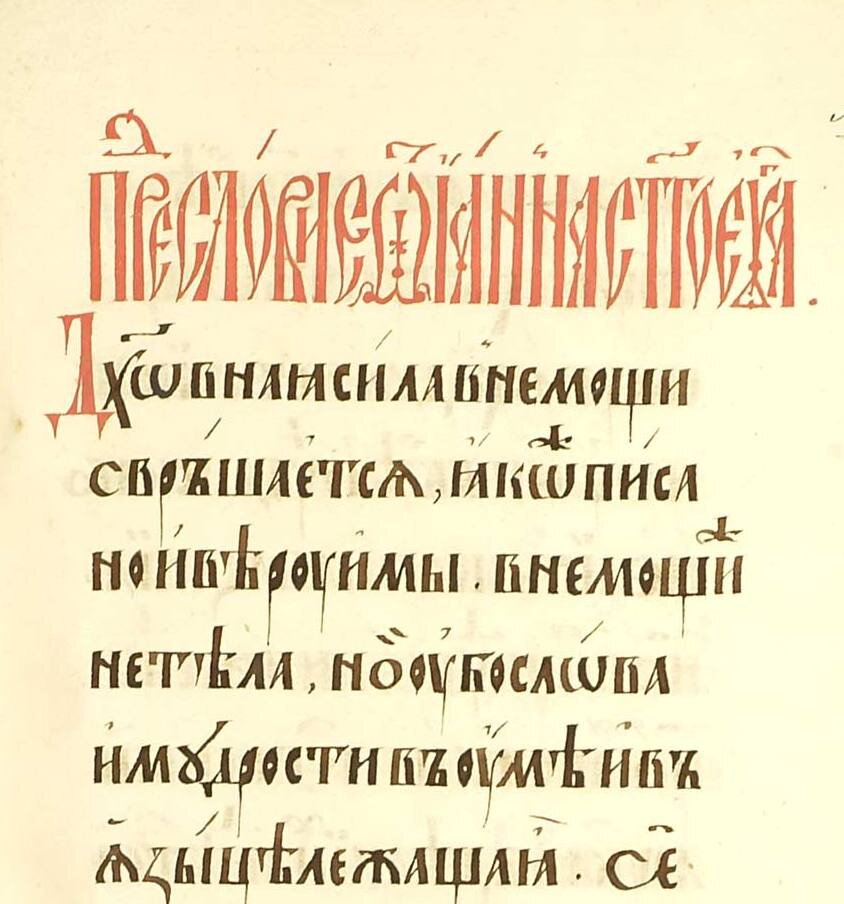

Торжественный стиль – Вязь

Торжественный стиль письма – по сути тот же устав, только в нём не закрашивалась внутренняя часть букв. Он успешно использовался в книжных заголовках и декоративных надписях на различных предметах. После того как появилась бумага торжественный стиль постепенно превратился в славянскую вязь.

Торжественный стиль.

Она имела двойное значение: во-первых декоративное, согласитесь выглядит красиво, а во-вторых компактное расположение букв на письме. Этот стиль параллельно развивался в большинстве славянских государств.

Бытовое письмо – Скоропись

Обычные жители не имели доступа к дорогому пергамену, поэтому для переписки использовали берестяные грамоты. Буквы на них вырезались острым писалом, что приводило к искажению каноничной славянской графики. В отличие от устава тут были и промежутки, и сокращения и даже рисунки.

Берестяная грамота.

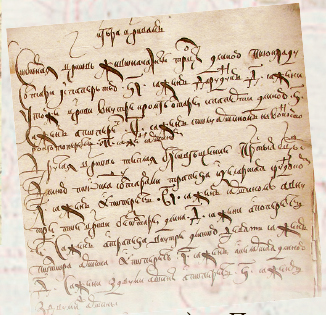

Появление бумаги также поставило крест на классическом бытовом письме. Вместо него на основе полуустава была создана скоропись. Характерные отличия скорописи:

- Большое количество авторских росчерков и закруглений. Каждый писарь по-своему искажал классическое начертание букв, поэтому читать такие документы было весьма затруднительно;

В XVI в. появилось письмо с размашистым почерком, так называемое скорописное, но оно в богослужебных текстах не употреблялось. Как полуустав, так и скоропись писались гусиным пером, которому они обязаны своим стилем.

Интересный факт. В Азбуке Скорописи 15 – 18 столетий одних вариантов буквы”Ж” допускалось 6 штук. А ещё ряд букв использовался для обозначения чисел.

Допустимые варианты написания скорописи.

Поскольку церковнославянский язык является языком богослужений, отсюда понятно, что всякий православный христианин, желающий активно участвовать в богослужении, должен знать язык этих богослужений. Поэтому церковнославянская грамматика рассчитана быть не только пособием для духовных семинарий, но и для более широкого употребления.